透析導入期にみられる症状です。透析条件を変更した時(除去率を上げる)

にもみられることがあります。

透析をすると、血液中の老廃物(尿毒素)や水分は取り除かれますが、脳の中の老廃物(尿毒素)は除去されにくいため、脳と血液の間に濃度差が生じます。そのため、脳の中の老廃物(尿毒素)を薄めようとして、脳は水分をどんどん吸収します。その結果、一時的に脳がむくみ、脳の内圧が高くなり、症状があらわれます。

透析中から透析終了後12時間以内に起こる頭痛、吐き気、嘔吐、全身脱力感など。

透析患者さんの中には、かゆみの症状を訴える人が多くいます。

かゆみのあらわれ方は多種多様です。

リン(P)やカルシウム(Ca)、副甲状腺ホルモン(PTH)、老廃物(尿毒素)など、数多くの原因がかゆみの発症に関与していると考えられています。

かゆみを止めるため、抗ヒスタミン薬の塗布や服用、ステロイド外用薬、保湿剤、抗アレルギー薬の注射など。

透析患者さんは、食事や水分摂取を制限されているため、便秘になりやすい傾向にあります。また、服用している薬剤によって便秘になることもあります。

便通を促す食物繊維を多く含む食品はカリウム(K)も多く含むため、カリウム制限のある透析患者さんは食物繊維を十分にとることができません。また、水分摂取が制限されているので、便が硬くなりやすい傾向にあります。さらに、リン吸着剤やカルシウム値を下げる薬など、便秘を起こしやすい薬も服用しています。

下剤(便秘薬)の服用(医師の指示に従いましょう)。

血液中の老廃物(尿毒素)や水分を除去するため、透析中は血圧が変動します。

個人によって程度の差はありますが、最も頻度の高い合併症です。

血圧低下を起こしやすい背景には、高齢、糖尿病、低栄養、貧血、心機能の低下、体重の管理不十分などが考えられます。

あくび、吐き気、嘔吐、頭痛、動悸、冷汗、腹痛・便意を感じるなど。

時に失神などを起こすことがあります。

※何かおかしいな、いつもと違う?と感じたら、すぐにスタッフに声をかけてください。

透析導入期や、水分の除去量が多い時、血液中の電解質のバランスが崩れた場合などに起こりやすい症状です。

主に足の筋肉に起こることが多く、透析中に足がつったり、筋肉のこわばりなどとして感じられます。

貧血は透析を行っている患者さんの

多くにみられます。

腎臓の機能が低下すると、造血刺激ホルモンであるエリスロポエチンが不足し、骨髄での赤血球(血液)の生産が減って、貧血になります。

また、老廃物(尿毒素)が十分に除去されないことで赤血球の寿命が短くなることによっても起こります。

貧血は透析を行っている患者さんの多くにみられます。

立ちくらみ、疲れやすい、動悸、息切れ、食欲不振、倦怠感などがあります。

「ヒトエリスロポエチン型製剤」などを注射します。

※体内の鉄が不足してヘモグロビンの産生が十分にできないと「鉄欠乏症貧血」になります。この場合には、鉄剤を使用し、鉄を補充します。

透析患者さんは、免疫力が落ちているため感染症にかかりやすく、重症化しやすい傾向にあります。

シャント部の感染、尿路感染、風邪をこじらせて起こる肺炎、結核、インフルエンザ、肝炎など

水分過剰摂取や除水不足などにより、体液が過剰となり、心臓や肺に負担がかかります。

肺に水が溜まるとせきやたんが出たり、息切れや夜間呼吸困難などの症状があらわれます。

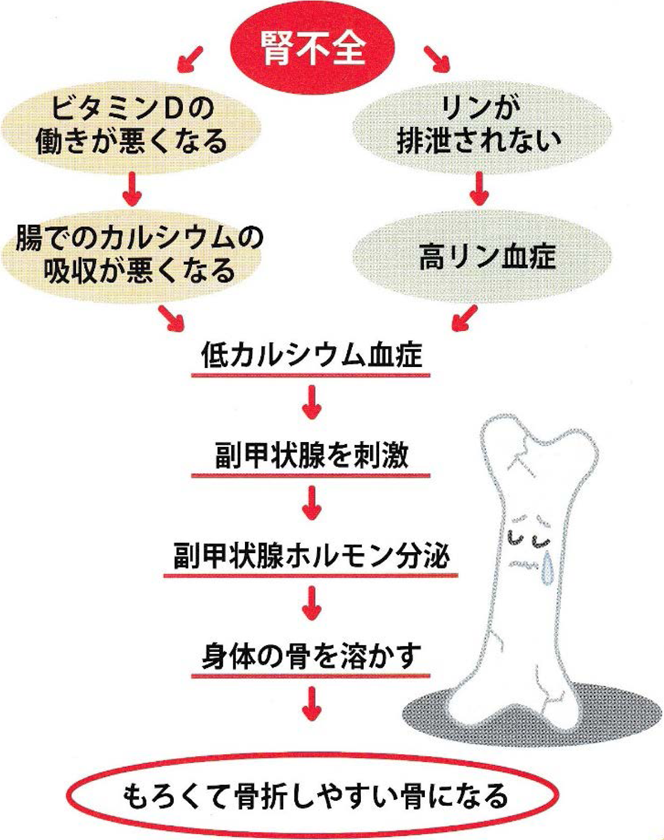

二次性副甲状腺機能亢進症

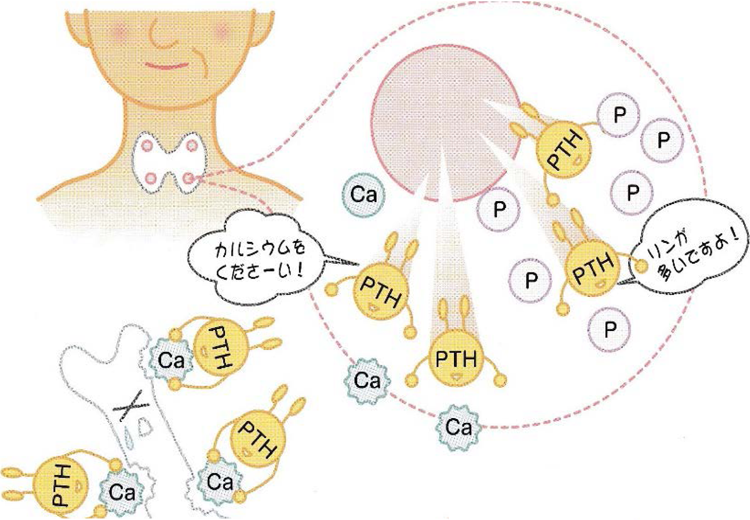

リン(P)は透析では十分に除去されず、体内に蓄積して高リン血症になります。体内のリンが増えると腸におけるカルシウム(Ca)の吸収が悪くなり、血液中のカルシウム濃度が下がってしまいます。

そのため、副甲状腺でつくられる副甲状腺ホルモン(PTH)が大量に分泌され、骨を溶かして血液中のカルシウム濃度を上げようとします。

PTHが増えると、骨がもろくなり骨折しやすくなったり、関節にカルシウム沈着して痛くなったりします。

また、動脈硬化、心臓の機能異常、性機能の異常、貧血、だるさ、かゆみなど、さまざまな症状が起こることがあります。

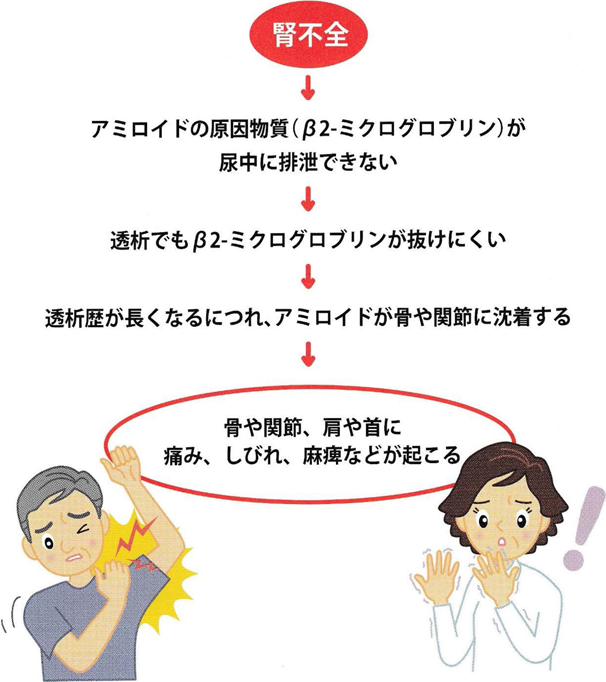

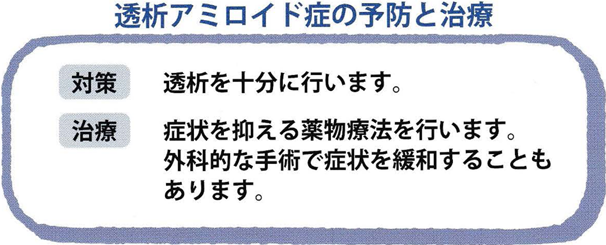

透析アミロイド症

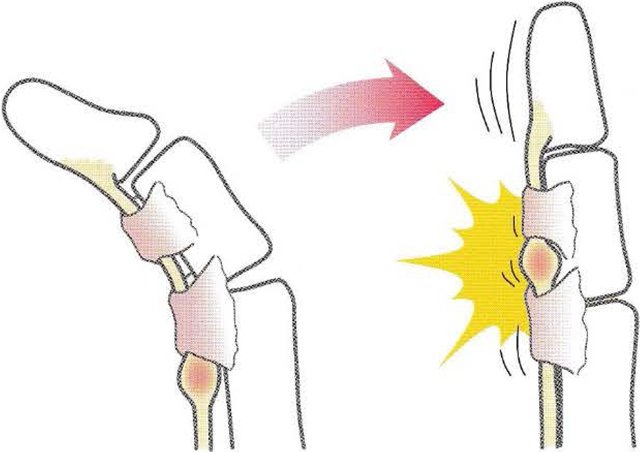

透析期間が長くなると、透析では十分に除去することができないβ2-ミクログロブリンというたんぱく質が体内に少しずつ蓄積され、アミロイドという線維になって骨や関節、内臓に沈着して起こります。

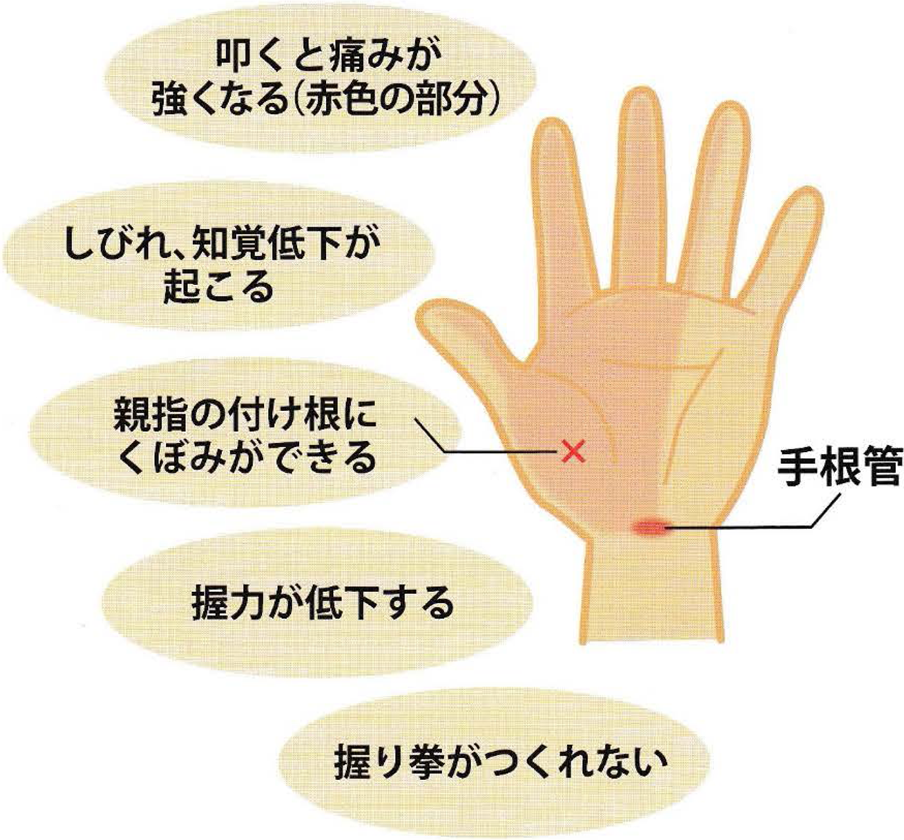

手根管症候群

アミロイド物質が手首部の腱や骨、関節などに沈着し、神経を圧迫するために起こります。

手の親指・人差し指・中指・薬指がしびれたり、痛みが出たりします。

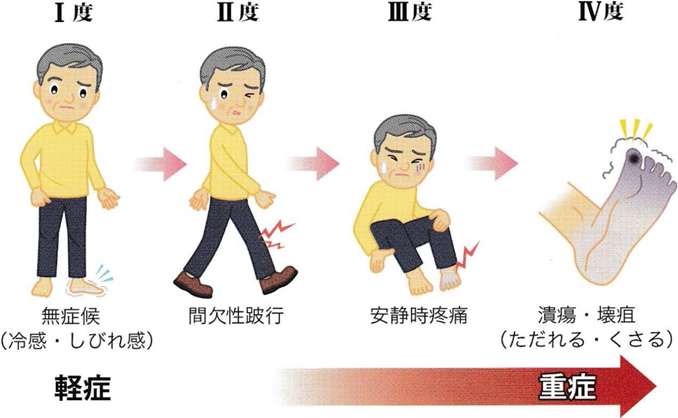

足の血管の動脈硬化が進行し、血管が細くなったり、つまったりして十分な血流が保てなくなる病気です。

そのため、足の血液の流れが悪くなり、足先の冷たい感じやしびれが起こり、歩いていると足が痛くて歩けなくなるなど、歩行が困難になります。

放置しておくと、安静時でも痛みをともなうようになり、さらに悪化すると足先の皮膚がただれたり(潰瘍)、くさってしまい(壊疽)、最終的には足を切断しなければならないこともあります。

足の血流不足による足先のしびれ、冷感、歩行困難(間欠性跛行)、安静時疼痛、潰瘍・壊疽

足の血液の流れ(血流)を改善して、症状をやわらげ、病気の進行を防ぎます。運動療法や薬物治療からはじめ、症状が改善しない、あるいは悪化した場合は手術を検討します。

薬物療法

・血液をサラサラにする薬(抗血小板薬など)

・血管を拡張して血流を改善する薬(プロスタグランジン製剤など)

手術(血行再建術)

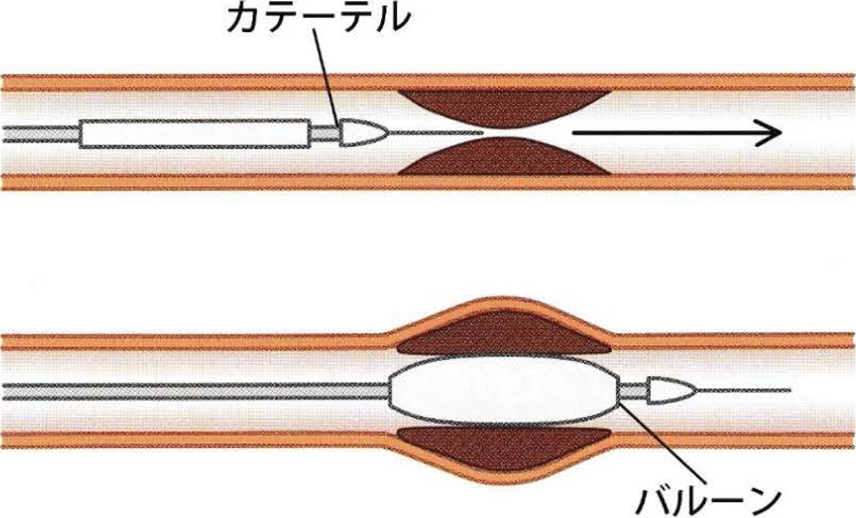

・カテーテル治療

つまった血管部分にカテーテル(管)を挿入し、バルーンを膨らませて血管を拡げ、血流を促す。

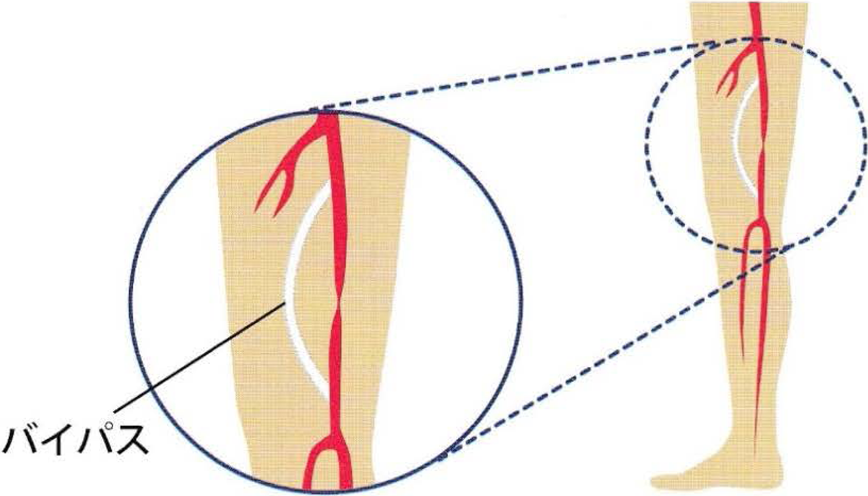

・バイパス術

人工血管や自分の静脈を使って、つまった血管を避けて正常な血管同士をつなげ、血液の迂回路をつくる。

フットケア

ぬるま湯と石けんで指の間まで丁寧に洗う。

よく乾かす

水虫、たこ、魚の目、やけど、切り傷、虫さされなどは、自己判断で治療せず、早めに医師の診察を受ける

爪を切る時は、深爪や皮膚を切ってしまわないように注意する

長い靴は履かず、靴ズレにならないよう足に適したものを選ぶ

足全体にフィットし、つま先がゆったりしたものを選ぶ。一日の中で最も足が大きくなる夕方を基準にサイズを選ぶとよい

温風ヒーター、こたつ、湯たんぽなどによるやけどに注意する